Língua e comunicação - para início da conversa

| Site: | Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias |

| Curso: | Construção do Texto - Estratégias para a Comunicação Oral e Escrita - TURMA 2 |

| Livro: | Língua e comunicação - para início da conversa |

| Impresso por: | Usuário visitante |

| Data: | sábado, 29 jun. 2024, 16:00 |

Descrição

Língua e comunicação - para início da conversa

1. Para início da conversa

A palavra é a forma de comunicação mais frequente que se utiliza em uma sociedade. Embora a faculdade mental da linguagem nos habilite a nos comunicarmos de várias formas – por gestos, símbolos, cheiros e até palavras – é na comunicação verbal que se pauta a esmagadora maioria das relações interativas do ser humano.

A língua pode ser definida como uma manifestação da linguagem, isto é, constitui uma forma de comunicação verbal que se realiza a partir da utilização do conjunto de signos e normas vigentes e comuns aos falantes que dela lançam mão. A comunicação plena, entretanto, não se restringe a essa troca de signos verbais. É necessário que emissor (falante) e receptor (ouvinte, interlocutor) estabeleçam uma relação de entendimento do que está sendo dito; é preciso construir sentidos.

A língua é, dessa forma, o código do qual se lança mão para efetivar o processo comunicativo. Ocorre que esse processo só pode ser considerado pleno se a mensagem for compreendida – ou seja, o objetivo da intenção comunicativa deve ser atingido.

2. Desfazendo os nós

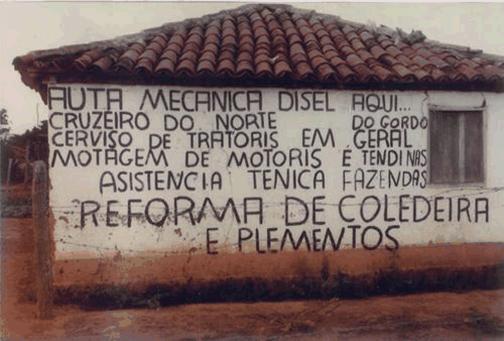

É muito comum se pensar que a comunicação plena fica garantida se houver um uso “correto” da língua. Vamos entender, ao longo de nossa aula, por que essa é uma visão equivocada. Para começar a desfazer esse nós, vamos ler dois textos: uma imagem e um trecho retirado de uma petição judicial. Vamos lá!

3. O primeiro texto

|

Você entendeu? Para responder a essa pergunta, você terá de responder a outras:

|

4. O segundo texto

|

“É comum se dizer que o Estado se equipara ao empregador do setor privado, o que deve ser visto com ressalvas pois, mesmo contratando pelo regime trabalhista, ele se mantém jungido a princípios e normas do Direito Constitucional e do Direito Administrativo que, consoante o entendimento dos tribunais, prevalecem, em alguma medida, sobre o Direito do Trabalho.” E agora? Entendeu?

|

5. Na verdade...

Na verdade, percebemos que, no primeiro texto, há uma série de desvios cometidos com relação à língua escrita. São desvios de ordem ortográfica, que chamam atenção, justamente, pelo fato de o texto estar escrito.

Imagine que o dono do negócio estivesse fazendo o anúncio de seus serviços oralmente. Você não poderia detectar os desvios ortográficos, já que não poderia ler as palavras, certo? Então, o fato de haver esse tipo de desvio não impediu que você compreendesse a mensagem. Temos como saber que se trata de uma mecânica que conserta tratores, monta motores, reforma as colheitadeiras – máquinas que auxiliam na colheita das lavouras – e ainda atende nas fazendas!

O que, de fato, chamou nossa atenção no texto escrito na parede da casa foram os desvios ortográficos – e isso, inevitavelmente, desqualifica o usuário da língua, gerando o que chamamos de preconceito linguístico. Em outras palavras, o fato de haver deslizes no uso da língua faz com que seu usuário passe a ser visto com reservas por quem detecta esses deslizes...

O segundo texto, por outro lado, trouxe um uso da língua que, a princípio, todos consideram correto. Contudo, repare na organização do texto e na seleção vocabular. Se o leitor não for da área jurídica, terá dificuldades para entender a mensagem. Logo, a comunicação não está garantida pelo fato de os falantes envolvidos no processo usarem a língua “corretamente”. Há várias outras questões envolvidas nesse processo...

6. O que já podemos concluir...

O que já podemos concluir, nesse primeiro momento, é que a língua pode discriminar as pessoas que a utilizam, seja falando, seja escrevendo. Essa dinâmica ocorre dentro das sociedades, muito embora essa desqualificação seja cada vez mais questionada por muitos estudiosos. Vejamos o que nos diz Marcos Bagno:

... nós somos a língua que falamos, e acusar alguém de não saber falar a sua própria língua materna é tão absurdo quanto acusar essa pessoa de não saber “usar” corretamente a visão ou o olfato. Nós somos muito mais do que meros “usuários” da língua: a noção de “usuário” faz pensar em algo que está fora de nós, uma espécie de ferramenta que a gente pode retirar de uma caixa, usar e depois devolver à caixa. Nossa relação com a linguagem é muito mais profunda e complexa do que um simples “uso”(...) (2003:17)

Pelo que acabamos de ler, podemos inferir que a língua é intrínseca ao homem, ou seja, não é um instrumental alheio a sua natureza. Na verdade, a linguagem é uma faculdade mental com a qual todos nascemos. Isso significa que todos estamos “equipados” para manifestar a linguagem de diversas formas, e a forma mais frequente de manifestarmos a linguagem é por meio da língua.

Quando vamos para a escola, já sabemos nossa língua. Na verdade, aos seis anos de idade, já somos considerados adultos linguísticos – conseguimos elaborar sentenças de sentido completo, compreender sentenças de sentido completo, selecionar palavras em um universo de milhares, articular o pensamento... Então, por que vamos à escola aprender Português? Aí é que está: não vamos! Já sabemos Português! O que fazemos na escola é sistematizar esse conhecimento, aprendendo a ler e a escrever nessa língua que já ouvimos desde que nascemos e falamos desde muito novos...

A comunicação, dessa forma, começa a se sofisticar à medida que vamos aprendendo a lidar com a língua de forma mais complexa, mas ela não depende da sistematização desse conhecimento para acontecer.

7. Esquentando a discussão

Para esquentar mais essa discussão, vamos ler um texto a respeito do que aprendemos na escola:

Por que a escola nos azucrina, ensinando coisas que jamais usaremos?

Max Gehringer

Como a maioria dos leitores desta coluna, eu também fui arrancado um dia da frente da TV e confinado, apesar de protestar inocência, em uma organização correcional chamada “escola”. Essa foi a maneira de meus pais demonstrarem a que limites de crueldade poderia chegar o que eles chamaram de “preocupação com o futuro dos filhos”. Mas o maior choque, mesmo, veio depois, quando eu e meus novos coleguinhas de infortúnio fomos informados de que ali, naquelas desconfortáveis carteiras, nós teríamos de passar os próximos 15 anos de nossa vida! Nunca pensei que o futuro pudesse ficar tão longe...

Meu pai bem que tentou me convencer de que haveria uma recompensa à altura para tanto sacrifício: a partir do momento em que eu botasse os pés na escola, ele disse, eu teria acesso a informações importantíssimas - como, por exemplo, os nomes das capitanias hereditárias e de seus respectivos donatários - sem as quais seriam mínimas as minhas chances de escapar das emboscadas do futuro.

Para minha surpresa, nem três meses se passaram e eu já dominava duas habilidades que me seriam de grande utilidade pela vida afora: ler e escrever. Foi aí que eu comecei a desconfiar que todas as outras picuinhas que compõem o dito “cabedal de conhecimento”...

1. Estariam disponíveis em qualquer lugar, desde que a gente soubesse ler.

2. Poderiam ser terceirizadas, desde que a gente pudesse pagar.

3. Não interessavam.

Convicto de que já sabia o suficiente, decidi voltar para casa e me dedicar a coisas de pertinente interesse, como passar o dia jogando bola e devorando salgadinhos. Ledo engano: meus pais ficaram uma arara (digo, 2 araras) e me mandaram de volta. Tal reação intempestiva me levou a desconfiar que eles até já haviam feito um acordo secreto com as escolas, pelo qual eu ficaria enclausurado por mais 14 anos e 9 meses, tempo suficiente para a prática dos papai-e-mamãe matinais sem um enxerido por perto.

Voltei a contragosto, mas, verdade seja dita, devo reconhecer que as escolas empregaram a nata de sua criatividade para conseguir me manter ocupado por tanto tempo. Foi o caso das aulas de português, que me davam a impressão de estar no pronto-socorro de um hospital: “Isso é um anacoluto ou uma catacrese?” – a professora me perguntava. Eu sei lá, mas, por via das dúvidas, sugeria que ela amputasse a mesóclise para evitar uma cacofonia mais séria.

Matemática foi outra matéria que transmitiu ensinamentos vitais para a minha futura carreira profissional, como a extração sem dor da raiz quadrada. Eu era meio ruim de conta, mas quando estava na terceira série, às voltas com uma tabuada e questões de crucial importância (“Joaquim tinha 18 bananas: deu um terço delas para Marta e metade da diferença para Beatriz...”), caiu-me nas mãos um prodígio tecnológico: a calculadora. Com ela, nunca mais os joaquins teriam dificuldades para repartir suas bananas – mas o que foi que a escola fez? Proibiu o uso das calculadoras na classe! Porque, por uma lógica pedagógica além da minha compreensão, se eu tivesse uma calculadora para facilitar minha vida, eu “iria ficar preguiçoso, e isso iria prejudicar o meu futuro”.

Apesar dos pesares, concluí minha formação básica e já estava pronto para encarar uma “facu” – ou seja, faltavam apenas 4 anos para eu terminar de cumprir a minha pena e ser solto no mercado de trabalho – quando fui informado de que, no futuro, nada era assim tão simples. Eu antes precisaria fazer um cursinho porque as coisas que seriam perguntadas no vestibular não eram exatamente as que eu tinha aprendido nos 11 anos anteriores. Se entendi bem, nas universidades os joaquins precisavam desvendar os segredos da tábua de logarítmos para poder distribuir suas bananas. Se as bananas apodreceriam antes disso, o problema era dos joaquins, e não do sistema educacional.

Uma coisa que me chamou a atenção no curso, por assim dizer, superior, foi que lá fora, no mundo que estavam me preparando para conquistar, começou a proliferar uma engenhoca chamada microcomputador (com 16k de memória). Mas só lá fora, porque ali na “facu”, eu desconfio, o lobby dos fabricantes de lápis e canetas era muito poderoso. Quando meu professor descobriu que eu estava fazendo um curso paralelo de Lótus 1-2-3, ele ficou possesso e, como castigo, me fez resumir, em 2 páginas, toda a obra de Keynes. Que, acredito, era capaz de explicar em apenas 2 parágrafos.

Quando finalmente pensei que seria libertado, fui comunicado de que haveria uma extensão de minha pena, um troço chamado “pós”, sem o qual eu não conseguiria desembarcar no futuro. A diferença entre a “pós” e o curso de graduação foi que na “pós” eu tive de dissertar sobre a obra de Keynes numa monografia de 500 páginas – o que significava que ele, além de prolixo, agora precisava da minha ajuda para explicar melhor seus conceitos econômicos.

A “pós” mudou meu status de neoprofissional do futuro, porque dali em diante eu estaria autorizado a apelidar meu período escolar de “background acadêmico”, o que já garantiu meu primeiro estágio. A empresa, uma potência ávida por “inserir os novos talentos potenciais no ambiente participativo”, me chamou para assistir a uma reunião. Fiquei impressionado, porque o pessoal ali falava de coisas como “fisiologia da informatização plena” assim como quem pede um picolé de morango. E eu lá quietinho...

Até que um diretor da empresa resolveu me “dar uma oportunidade para compartilhar a vasta teoria” que eu havia adquirido. Era minha grande chance, mais cedo do que eu pensava, de pavimentar a estrada do meu futuro. Abri minha pasta, tirei a lista das capitanias hereditárias, uma coleção de anacolutos, a tábua de logarítmos, algumas raízes quadradas em bom estado e meu calhamaço keynesiano, e fiz aquela cara de quem havia acabado de conseguir o visto de residência permanente no futuro. E então o diretor da empresa me perguntou:

-Você considera viável desenvolvermos um software que nos permita monitorar nosso footprint de logística integrada, ou seria melhor partirmos para um network on line de franquias comerciais setoriais?

E eu, obviamente, do alto de meu insofismável cabedal, respondi sem hesitar:

- Veja bem, vamos supor que Joaquim tenha dezoito bananas...

Após ler o texto, vamos pensar no seguinte:

- que habilidades são imprescindíveis para compreendermos o que quer que seja, na escola e fora dela?

- a sistematização que a escola faz do conhecimento leva à reflexão?

- então, por que escola nos azucrina?

8. A segunda relexão

Munido do que você já leu até agora, poste no fórum Discussões sobre o tópico 2 seu ponto de vista sobre a reflexão proposta.